まだ閲覧した作品がありません

作品詳細ページを閲覧すると「閲覧履歴」として残ります。

最近の見た作品が新しい順に最大20作品まで表示されます。

高樹のぶ子の“アジアに浸る“〜Soaked in Asia〜を配信中の動画配信サービス一覧

目次

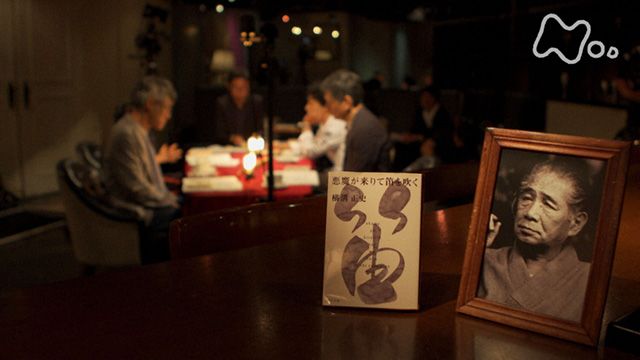

高樹のぶ子の“アジアに浸る“〜Soaked in Asia〜の作品紹介

高樹のぶ子の“アジアに浸る“〜Soaked in Asia〜のあらすじ

第1回目の訪問先はフィリピン。宇宙をテーマにした作品を選んだ作家・高樹のぶ子は、その作者と一緒に小説の舞台を訪ねた。その時、高樹は何を感じたのだろうか?

マニラの下町では、街頭テレビのボクシング中継に群がる人々に交じり、熱狂した。たたみ2畳ほどの小さな小屋が線路ギリギリに立ち並んだ地域ではギャンブルの売り上げをお葬式の資金にしているという光景に出くわした。無邪気な笑顔の子供達のそばでは大人たちがギャンブルに興じている。しかし、それは死者を弔うためだ。その時、高樹の頭の中をよぎったものは?作家・高樹のぶ子が感じたフィリピンを伝える。

高樹のぶ子の“アジアに浸る“〜Soaked in Asia〜のクレジット(監督・キャスト)

-

- 監督

- :筒井浩,里山千恵美

-

- 主演・出演

- :高樹のぶ子

-

- エピソード数

- :全10話

高樹のぶ子の“アジアに浸る“〜Soaked in Asia〜の評価・感想・レビュー

高樹のぶ子の“アジアに浸る“〜Soaked in Asia〜のエピソード一覧 全10話

-

#1 カミリンの星の下で 〜作家・高樹のぶ子が感じたフィリピン〜

第1回目の訪問先はフィリピン。宇宙をテーマにした作品を選んだ作家・高樹のぶ子は、その作者と一緒に小説の舞台を訪ねた。その時、高樹は何を感じたのだろうか? マニラの下町では、街頭テレビのボクシング中継に群がる人々に交じり、熱狂した。たたみ2畳ほどの小さな小屋が線路ギリギリに立ち並んだ地域ではギャンブルの売り上げをお葬式の資金にしているという光景に出くわした。無邪気な笑顔の子供達のそばでは大人たちがギャンブルに興じている。しかし、それは死者を弔うためだ。その時、高樹の頭の中をよぎったものは?作家・高樹のぶ子が感じたフィリピンを伝える。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

#2 一夜妻で母になった アメリカと闘い傷ついて・・・ 〜作家・高樹のぶ子が感じたベトナム〜

作家・高樹のぶ子が選んだのはベトナム。テーマは「戦争と恋愛」。 「子供が欲しかった」。それは、彼女にとって"生きて行くための受胎"だった。ベトナム戦争を闘い抜いた元女性兵士はそう語る。 1980年代、ベトナム政府は元女性兵士たちに対し、婚姻外の子供も家族とみなして田畑を与えるという政策を打ち出した。そして、何千という「一夜限りの子」が生まれたという。女性たちはその時何を感じ、どんな思いで子供と暮らしているのか? 首都ハノイでは、盲目の画家・ウン氏に出会った。ウン氏は戦場で被弾し重症を負った。彼は、死を覚悟したその時に両目から流れ落ちた血でホーチミンの肖像画を描いた。幸い一命は取り留めたが、両目の視力を失った。彼には婚約者がいたが、盲目では相手の負担となると思い、自ら別れを告げた。だが婚約者は結婚を望み、今、彼の目となって彼を支えていた。

-

- 再生時間

- :23分

-

-

#3 四時五分の生と死 〜作家・高樹のぶ子がアジアの孤島で見たもの〜

今回は台湾を訪問した作家・高樹のぶ子。テーマは「循環する生命」。 台湾本島の南東にあるランユー島に住むタオ族の作家、シャマン・ラポガン。周囲40キロという小さなランユー島に、人口4000人の少数民族であるタオ族が暮らしている。 ダイビング経験のある高樹はタオ族の漁に同行し、シャマンと一緒に海に潜った。しかし流れが早く、高樹は海水を大量に飲み呼吸困難に陥った。幸いシャマンに助けられ無事だったが、不思議なことに部屋に戻ると高樹の時計が"4時5分"で止まっていた。これは、高樹が死を覚悟した瞬間の時刻だった。 高樹が島での「生命の循環」をどう感じたのか、体験を通して伝える。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

#4 モザイクの輝き 〜作家・高樹のぶ子の見たマレーシア〜

作家・高樹のぶ子は自然と近代都市が共存するエネルギッシュな多民族国家、マレーシアを訪れた。マレーシアは宗教も言葉も異なるマレー系、中国系、インド系の人々で構成される国。マレーシア政府は、イスラム教を信仰しマレー語を話すマレー系を優遇する「ブミプトラ政策」を進め、民族間のバランスを図ってきた。しかし、それは他の民族にとっては経済や教育など様々な面で不利をこうむることでもある。 対談の相手に選んだのは、中国系の作家、リー・テンポ。マレーシアではおよそ3割弱という中国人社会に向けて作品を発表するリー。マレーシア社会で中国系であることの現実に触れ、文化的、民族的なルーツと憧れを作品に込めるリーの世界を探る。 また、男性優位のイスラム的価値観の中で奮闘するマレー女性、民族の異なる夫婦などを訪ね、多民族国家の抱える現実と理想を考える。果たして、高樹のぶ子の目に映ったマレーシアの姿とは・・・。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

#5 食べることは生きること 〜作家・高樹のぶ子の見た上海〜

ダイナミックに成長する巨大都市・上海を訪ねた作家・高樹のぶ子。 上海に暮らす女流作家・潘向黎(パン・シャンリー)は中国の都市に暮らす新富裕層の代表的な作家。変わりゆく上海への思い、小説に託した思いについて高樹と語る。 また、昨今非常に注目され、彼女の小説でも大きなウエイトを占める中国の「食」に注目し、大都市を支える食にまつわる人々のドラマを探す。 大都会で共働きの家庭も多い上海では、中国古来の食文化の考えは廃れ、便利な食生活への変化は、人々の健康に大きな影響を与えている。 また、名物・上海ガニのレストランでの価格は、中国の一般的な収入に比べ驚くほど高い。その豪華な料理を支えるのは、自らは決して口にすることの出来ない、地方から出稼ぎに来る若い娘たち。その対比が中国の"今"を伝える。 食を巡る人々のエピソード、思いを訪ねながら、高樹が感じた上海の姿とは。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

#6 草原の国 風の子供たち 〜作家・高樹のぶ子の見たモンゴル〜

作家・高樹のぶ子はモンゴルの草原を訪れ、児童文学者・ダシドンドグと対談する。 雄大な草原の国、モンゴル。日本の4倍の国土に300万人が暮らし、人口の3分の1は18歳以下という若々しい国だ。しかし、遊牧民に代表される大らかで豊かなイメージとは裏腹に、民主化以降は社会的な格差に苦しんでいる。子供のための図書館や劇場は、経済施設へと姿を変えた。暮らしに行き詰まった親は酒に溺れ、子供を虐待し、あるいは捨てる。 「子どもには夢と希望が必要」だという信念を持つダシドンドグの活動を紹介するほか、つらい過去を背負いながら、それでも希望を失わずに施設の中で懸命に自立の道を探る子供達と高樹との出会いを追う。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

#7 性を越えた性 〜作家・高樹のぶ子がタイで見た"性の壁"〜

舞台は、タイ・バンコク。テーマは「性」。「性同一性障害」という心の性と身体の性が違う人々に出会った作家・高樹のぶ子は何を感じたのか? オーイさん(20)は、身体は男性だが、20歳になったら性別適合手術をして女性になりたいと思っていた。手術前日「生まれ変わる」と言ったオーイさん。母親は、最初は反対したものの、オーイさんに「手術に失敗し死んでも、生まれ変わってお母さんの娘になる」と言われ、何も言えなかった。手術後、娘になった我が子を抱き寄せる母。そこには新しい母娘の光景があった。 ケーンさん(65)は25年前、タイで2人目の性別適合手術を受けた人物。当時は生死をかけた大手術で、2年半の入院を余儀なくされた。手術を決心させたのは捨てられた赤ちゃんを引き取った時に芽生えた「母性」だった。 去年5月の村長選挙で当選したチュチャートさん(46)。彼も男性だが、心は女性。しかし手術はしていない。村民から様々な相談を受ける彼はこれまでの経験と「両性」を活かしたアドバイスをする。それを見て高樹は、新しい性の意義を実感した。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

#8 恨(ハン)をバネに恨を越える 〜作家・高樹のぶ子が見た韓国〜

今回の舞台は韓国。「近くて似通っているだけに、韓国ならではのものはと探し、"恨(ハン)"に行き着きました」という作家・高樹のぶ子。選んだ文学作品は、パク・ワンソ著『親切な福姫(ポッキ)さん』。 1960年代、職を求めてソウルへ出たポッキさんは雇用主に強姦され妊娠するが、その男の妻となり、前妻の子を含めて5人の子供を育て上げる。老後、夫は中風により半身不随になるが、性欲は旺盛で勃起不全治療薬などを欲しがる。ポッキさんはそんな夫や自分の境遇への「恨」から、夫に殺意を抱き、実家から隠し持って来ていたアヘンで心中を考える・・・といった筋書きだ。 日本語の「うらみ」では包括できず、日本人には分かりにくい感情「ハン」。高樹は現代の韓国で、熟年離婚した男女やおしどり夫婦、第二の人生を謳歌するお年寄り、そして、非婚を宣言している若い女性たちに話を聞く。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

#9 神々よ、あなた方は無力です 〜作家・高樹のぶ子が見たインド〜

舞台はインド。経済大国に変貌したが、今でも身分差別や女性・子供への虐待などは残る。2人の女性と子供達に出会った作家・高樹のぶ子はインドの陰を見た。不妊夫婦の依頼で子供を出産する代理母。彼女たちへの謝礼は夫の年収の数倍。生活費を稼ぐための仕事としている女性も多い。狭い家に暮らし、自らの身体を道具にする女性の悲しさ。 デリーにある女性支援施設には、夫からの暴力や金銭要求に悩む女性たちが毎日やってくる。インドでは結婚の際、女性が男性に持参金を渡す習慣がある。その額は妻の父親の年収を超える大金だ。断れば夫からの暴力や虐めで事件になることもある。そのため子供は男の子が望まれ、それは女性蔑視につながっていく。 子供たちは国内や近隣諸国で売買され、強制労働や売春をさせられるケースも多い。そんな孤児たちを保護し、共同生活させる施設がある。今では笑顔で暮らしている子供たちだが、心の傷は深い。人は誰もが平等であるという神の教えとは矛盾するインドの現実。経済発展を遂げた光の陰で、輪廻転生を信じ、現世を堪えて生きる女性や子供たちに触れ、高樹が感じた思いとは?

-

- 再生時間

- :24分

-

-

#10 匂いを食す神々 〜作家・高樹のぶ子が浸るバリ島〜

最終回は、多民族・多言語のインドネシアを訪ねる。この国で作家・高樹のぶ子が選んだ作品は、バリ島在住のオカ・ルスミニ著『時を彫る男』。高貴な家に生まれた盲目の男が、触覚や嗅覚を頼りに独自の審美観を創造し、木彫家として成功する。家族は彼の妻にと、美しい兄嫁の妹を勧める。しかし、彼は誰も美しいとは言わない身体障害者の召使いを選ぶという筋書きだ。 小説の背景を探る際、高樹は湿潤な気候ゆえに、様々なものが放つ匂いに着目。より濃い匂いを求めて、バリ島ならではの霊媒師やバリダンスの踊り子たちに会いに行く。そこで、高樹は耳が聞こえない夜盲症の木彫家に出会う。無音の世界に生き、目も見えなくなる夜でも、彼は妻を他の女性と即座に区別できるそうだ。抽象的だが生理的に訴えてくる匂いと、土着の精霊信仰が絡み合うバリのヒンズー教に、高樹は自らがSIAのテーマと課した「知識を超えて愛する」ための方策と意義を発見する。

-

- 再生時間

- :24分

-

高樹のぶ子の“アジアに浸る“〜Soaked in Asia〜の動画が配信されているサービス

ちょっと待った!違法サイトは危険もある?

pandoraやdailymotion、アニチューブなどの違法動画サイトにある

動画の視聴ダウンロードはウィルス感染のリスクがある大変危険な行為です!

無料でみれるからと、違法サイトに手を出す前に、

安心安全で動画視聴できる動画配信サービスを検討してみてください!

無料期間のある動画配信サービスなら、無料で動画を視聴できますよ!

高樹のぶ子の“アジアに浸る“〜Soaked in Asia〜と合わせてよく観られている人気の動画配信作品

-

「怪しい伝説」ディスカバリーチャンネルドキュメンタリー

「怪しい伝説」ディスカバリーチャンネルドキュメンタリー -

Nスペ 新・映像の世紀Nスペ シリーズドキュメンタリー

Nスペ 新・映像の世紀Nスペ シリーズドキュメンタリー世界各地の記録映像から人間の歴史をたどるドキュメンタリーの新シリーズ ムービーカメラの発明から100年余り。世界のアーカイブスから新たに発掘した映像を最新のデジタル技術で修復し、歴史の深層に切り込んでいく。ナレーションは山田孝之。 長い悲劇の始まりとなった第1次世界大戦、米資本主義の誕生、ヒトラーと第2次世界大戦、米ソによる冷戦、世界中で若者たちの反乱が起こった1960年代、誰もが撮影者となり発信者となった21世紀。蓄積された映像と共に、100年の時を追体験する。

-

浦沢直樹の漫勉ドキュメンタリー

浦沢直樹の漫勉ドキュメンタリー漫画家たちの仕事場に密着し、日本の漫画家のペン先を世界に届ける。それが「漫勉」。 作家ごとに違う作風や表現手法をありありと捉えたプロのペン先の動きを収めた映像は見応え満点。浦沢直樹との語り合いで明らかになる、漫画に対する考え方も興味深い。 「20世紀少年」「MONSTER」の浦沢直樹が同じ漫画家という立場から、人気作を生み出す漫画家の創作の秘密に切り込む。それぞれが生み出した独自の手法の話や漫画家同士だからこそ分かり合える仕事の辛さなど、その人となりにまで迫る。

-

シリーズ 深読み読書会ドキュメンタリー

シリーズ 深読み読書会ドキュメンタリーシルクロードブームの先駆けとなった壮大な歴史ロマン、井上靖「敦煌」。裸の女、西夏文字、砂漠の戦闘、そして洞窟…隠されたさまざまな意味を文学探偵たちが深読みする。

-

ボウリング・フォー・コロンバインドキュメンタリー

ボウリング・フォー・コロンバインドキュメンタリーマイケル・ムーア監督がアメリカ銃社会に鋭く切り込んだドキュメンタリー 全米ライフル協会会長にアポなし取材を敢行するなど、命を張って製作した渾身の作品。カンヌ国際映画祭では「55周年記念特別賞」を新設してその功績を称えた。 1999年4月20日、コロラド州。朝からボウリングに興じたふたりの少年は、その後高校に向かい銃を乱射。計13人を射殺して自殺した。なぜアメリカはこれほど銃犯罪が多いのか、ムーア監督はその疑問を解消すべく決死の突撃取材に乗り出していく。

-

ほんとにあった!呪いのビデオ1ドキュメンタリー

ほんとにあった!呪いのビデオ1ドキュメンタリー一般投稿から選りすぐった心霊エピソードと恐怖映像の数々を紹介するオムニバス 全国から続々と寄せられた一般投稿の心霊映像を紹介する。「ほん呪」製作委員会が選りすぐった心霊エピソードと恐怖映像。 【収録内容】都内で有名な心霊スポット千駄ヶ谷トンネルに取材班が潜入する「千駄ヶ谷トンネル」(#1)、誰もいないはずの方向から女性の声が聞こえる「謎の声」(#2)、害虫駆除のため屋根裏に設置したカメラに謎の物体が映っている「害虫駆除」(#3)ほか。

-

世界入りにくい居酒屋ドキュメンタリー

世界入りにくい居酒屋ドキュメンタリー愉快な酔っぱらいが続々登場!世界各国の地元の人間しか知らないディープな名店を紹介 世界各国にある、「入りにくい雰囲気だけど名店のような気がする」店に足を踏み入れる異色ドキュメンタリー。酒とグルメはもちろん、キャラの濃い店主や客の姿にも注目。 世界の有名観光地にある「入りにくい居酒屋No.1」を徹底調査。入りにくいオーラを放つ良さそうな店に踏み込み、地元ならではの美食や美酒を楽しみ、さらに店の雰囲気も堪能。変わった店主や酔っぱらった客からもその土地独特の文化が見えてくる。

-

岩合光昭の世界ネコ歩きドキュメンタリー

岩合光昭の世界ネコ歩きドキュメンタリーネコも楽しめるネコ番組!?動物写真家・岩合光昭がネコ目線で世界のネコを撮影 目の高さをネコに合わせ、ネコの動きや声、周囲の音なども大切にしながら撮影。世界遺産や夕日など、美しい風景の中で自然な表情を見せるネコの姿は癒やし度満点。 「ネコは人間とともに世界に広まった。だからその土地のネコはその土地の人間に似る!」というセオリーの下、岩合光昭がヨーロッパやアジアのネコを撮影。その土地の雰囲気をまとったネコたちが、あくびをしたり、お腹を見せたり、気ままな姿を見せてくれる。

-

イグジット・スルー・ザ・ギフトショップドキュメンタリー

イグジット・スルー・ザ・ギフトショップドキュメンタリー覆面ストリートアーティスト・バンクシーが初監督を務めたドキュメンタリー アート業界の真実をユニークな切り口で描き、第83回アカデミー長編ドキュメンタリー賞にノミネートされた話題作。スペース・インベーダーら、アーティストが多数出演。 ストリートアートに関するドキュメンタリーを制作していたティエリー・グエッタは、幸運にもバンクシーの取材に成功する。だがティエリーに映像の才能がないと気付いたバンクシーはカメラを奪い、逆にティエリーのドキュメンタリーを自ら監督し始める。

-

ダーウィンが来た!ドキュメンタリー

ダーウィンが来た!ドキュメンタリー地球上のあらゆる生物をフィーチャーした家族向け自然番組 ハイスピードカメラや生物の体に装着するカメラが捉えた映像、同一地点で1年間観測した映像などは、大人が見ても驚かされる。よく知る生物から不思議な生物まで網羅する。 毎回ひとつの生物をピックアップ。よく知っている生物だと思っていても、私たちが知らない生態などを迫力と美しさにこだわって観察。生命の誕生を捉えることも多く、ほほ笑ましい。語り掛けるようなナレーションなので、親しみを持って見ることができる。

※配信されている作品は、サービス各社の状況によって配信スケジュールが変更される場合がございますので詳しくは、動画配信サービス各社のサイトにてご確認ください。

動画を観るならDMM TV

動画を観るならDMM TV

,q=90,f=webp:auto/img/etc/0000_still_blur.jpg)

,q=90,f=webp:auto/img/etc/0000_still_blur.jpg)

,q=90,f=webp:auto/img/etc/0000_still_blur.jpg)