まだ閲覧した作品がありません

作品詳細ページを閲覧すると「閲覧履歴」として残ります。

最近の見た作品が新しい順に最大20作品まで表示されます。

報道の魂を配信中の動画配信サービス一覧

目次

報道の魂の作品紹介

報道の魂のあらすじ

「40年前からべんきょうしたかった!したかった!」

この言葉を書いたのは、還暦を過ぎた中学生。大阪府守口市にある守口第三中学校では、義務教育を受けられなかった60代から80代の生徒たちが机を並べる。

戦争により小学校にも満足に通えなかったという夫婦。結婚し2人で花屋を開くも、領収書の宛名が書けないなどの理由で悔しい思いをした。「学校に行けていたら・・・」そんな思いが頭から離れない毎日。あるとき夜間中学の存在を知り、39年営んだ花屋を甥に譲った2人は、この中学校の門を叩いた・・・。

報道の魂の評価・感想・レビュー

報道の魂のエピソード一覧 全21話

-

夜間中学が教えてくれた〜学びとは何か〜

「40年前からべんきょうしたかった!したかった!」 この言葉を書いたのは、還暦を過ぎた中学生。大阪府守口市にある守口第三中学校では、義務教育を受けられなかった60代から80代の生徒たちが机を並べる。 戦争により小学校にも満足に通えなかったという夫婦。結婚し2人で花屋を開くも、領収書の宛名が書けないなどの理由で悔しい思いをした。「学校に行けていたら・・・」そんな思いが頭から離れない毎日。あるとき夜間中学の存在を知り、39年営んだ花屋を甥に譲った2人は、この中学校の門を叩いた・・・。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

79歳、路上にて〜大道芸人ギリヤーク尼ヶ崎〜

大道芸人"ギリヤーク尼ヶ崎"。38歳の時、銀座の路上で創作舞踏を披露したのをきっかけに、大道芸人の道を歩みはじめる。以来40年以上に渡り、客からの「おひねり(投げ銭)」のみで生計を立ててきた筋金入りの路上芸人である。 しかし、2008年冬、心臓に疾患が見つかったギリヤーク尼ヶ崎は、ペースメーカーを入れる手術を受けた。このため活動継続が危ぶまれたが、2009年5月、彼は再び路上に立ち、芸人として復活。 芸へのこだわり、この道以外では生きられないという不器用さ、体が動く限り踊る覚悟・・・。80歳を前にした人間が、全身全霊で踊り続ける姿を取材し、その生き方を見つめる。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

リングの上のろう者たち

"ろう者"のプロレス団体である、"闘聾門JAPAN"。ろう者とは、日常言語に手話を使っている人のこと。レスラーも、審判も、スタッフも、みんなろう者だ。 リングでは手話で言い争う。試合後のマイクパフォーマンスも手話。観客もほとんどがろう者なので、試合は実に静かに展開する。エンターテイナーであるプロレスラーは観客の反応によって、試合を展開させていく。聴者(聞こえる人)のレスラーであれば、歓声の大きさで客が沸いているかどうか判断できるが、ろう者には声が聞こえない。どうやって観客の反応を確かめるのだろうか?その裏には、ろう者の知られざる豊かな世界があった・・・。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

子どもたちの顔を救え

日本を含むアジア諸国では、400〜500人に1人の割合で唇裂の子どもが生まれている。日本では生まれてすぐに手術を行うため、現在は街中ではほとんど見かけることはなくなった。しかし、途上国では貧困などの理由で手術が受けられず、周囲から差別されて学校にも行けない子どもたちが多い。こうした現状を何とかしようとアメリカのNPOが世界中からボランティアの医師を集め、大勢の子どもたちを救ってきた。 2009年11月、ベトナムで集中手術が行われ、約900人の子どもたちが手術を受けた。このミッションに初めて日本人女性医師が参加し、手術に当たった。 この女性医師の現地での活動を柱に据えながら、途上国の子どもたちが抱えている現状、援助のあり方などを考える。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

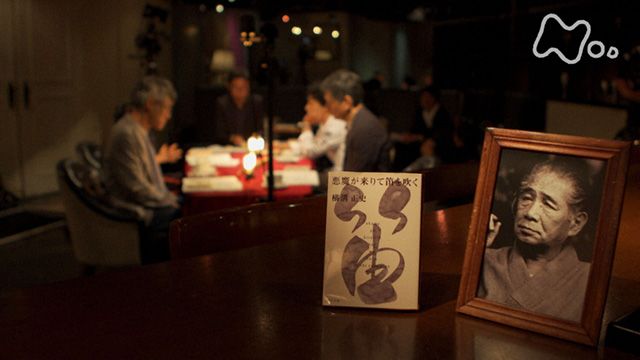

特攻を語る講談師〜「紅雲亭飛僧」

東京・上野の演芸場、上野広小路亭。ここでは月に一度、女流講談師の草分け的存在・神田紅さんが講師を勤める講談教室「紅塾」が開かれる。 この紅塾に、講談で戦争体験を語る男性がいる。塚越朝紀さん、88歳。塚越さんはかつてパイロットだった。日本航空ではテストパイロットも務め、日本で初めてジャンボジェット機を操縦した。 そんな塚越さんが語る戦争体験とは、太平洋戦争中に行われた特攻について。戦時中、陸軍航空隊に所属していた塚越さんは、自身が訓練した若者たちが特攻隊員に指名され、特攻作戦に参加していく姿を間近で見ていた。 塚越さんが今語り続けているのは「特攻悠久隊」と題された創作講談。空への憧れからパイロットとなった塚越さん。彼が見てきた"空での戦争"とは・・・。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

「生きろ・・・」と知事は言った〜島守(しまもり)たちの沖縄戦

太平洋戦争末期に沖縄に赴任し、激しい沖縄戦のさなかに住民と共に生きた沖縄県知事・島田叡(あきら)という男をご存知だろうか。 1945年。米軍がすぐそこまで迫っている沖縄は、官僚らが相次いで本土に逃げ帰るという見捨てられた状態だった。そんな中、島田知事は敢然と沖縄に赴任し、県民たちを勇気づけた。「この知事となら共に死ねる・・・」そう思った県庁職員も多かったという。 米軍上陸、地下壕への県庁移転、地上戦、南部への撤退、そして・・・。島田知事が在任した5ヶ月はまさに地獄の日々。多くの住民が命を奪われ、行政が無力化する中でも、島田知事は毅然とした態度を崩さずに県知事としての職務を全うした。 県庁職員だった山里和枝さん(82歳)が当時の体験を語る。山里さんは現在、沖縄戦の語り部として戦争を語り続けているが、その理由は島田知事の"ある言葉"にあるという。「島守」たちが語る沖縄戦とは。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

金城実が"靖国"にこだわる理由 〜ちゃーすが!?沖縄 再び〜

沖縄の彫刻家・金城実。彼は、靖国神社をめぐる裁判の原告でもある。金城にとって3度目の靖国裁判は、軍人でもないのに靖国神社に合祀されている人々の遺族とともに闘うというものだった。 日本軍によって避難壕を追い出されたあと、米軍の砲撃で即死した母。煮炊きの煙が標的となり、母親とともに爆撃を受け死んだ2歳の弟・・・。なぜ、市民が靖国神社に祀られているのか?この民間人合祀の背景には、ある法律の存在と、沖縄特有の事情があった。 しかし一方で、軍国主義の象徴だった靖国神社に沖縄が傾斜していった時代もあった。当時の空気をたどると、そこには、「日本」への複雑な思いも見える。しかし、金城は、そこに鋭く切り込む。「靖国問題は、決して過去のものではない。国家の論理に引きずられた歴史に反省はあるか」と。 金城が"靖国"にこだわる理由から、この国と沖縄の距離を考える。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

盲ろう者に生まれて・・・ 〜見えない聞こえない19歳"学びの軌跡"〜

19歳の青年・森敦史さんは「盲ろう者」だ。盲ろう者とは、視覚と聴覚、その両方に障害がある人のことをいう。盲ろう者の多くは、人生の過程で重複障害になった人たちだが、敦史さんは、先天性の盲ろう者だ。生まれながらに見ることも聞くこともできない。 「光と音のない世界に生まれ、人はどうやって生きていけるのだろうか」 敦史さんの19年間の人生が、その答えを出していた。家族とのコミュニケーションも取れない。感情表現の仕方もわからない。そこから始まった敦史少年の"学び"の日々・・・。言葉の習得から感情の育み、そして、数や距離など"概念"の理解。それはゴールのないマラソン、余りにも険しい坂道の連続だった。家族や教師たちと試行錯誤を繰り返しながら学び続けた敦史さん。そんな彼にはいつしか夢ができた。 それは、大学進学。 先天性の盲ろう者が大学に進学すれば、全国で初めての快挙だ。敦史さんの大学への挑戦とその後・・・。そして、支援の狭間に置かれている盲ろう者たちの苛酷な現実を見つめた。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

石巻の空にもう一度花火を

2011年の夏も、宮城県石巻市の空に花火が上がった。 これまで東北最大級を誇った石巻の花火だが、2011年は4分の1の規模になった。それでも夜空に舞った大輪に、人々は見入った。 水揚げ量全国3位を誇っていた港や町が大きな被害を受けた石巻。しかも深刻な地盤沈下により、震災から半年経っても満潮時には冠水するエリアが多数存在する。 だが、国や自治体の救済策が進展せず、企業の再建もままならない状況で、失業者は1万人にのぼる。新たな職を求め、石巻を離れる人も相次いでいる。 そんな中、中心となって花火の準備を進めてきたのが、地元の会社経営者・相澤清悦さん。「このままではふるさとが消えてしまう」相澤さんは心配していた。そして人々の心が石巻から離れないように「今年も花火大会を開こう」と心に決めた。 しかし、いまだ多数の行方不明者がいることなどから、開催には異論も出た。寄付金が集まるかどうかもわからない。相澤さんの前には数々の困難が立ち塞がっていた。そんな相澤さんを通して、被災地・石巻の現状と、そこで生きる人々の思いに迫る。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

バッヂとペンと〜日隅一雄の闘い〜

2012年6月12日、弁護士でありジャーナリストでもある末期がん患者・日隅一雄が息を引き取った。 日隅は2011年3月11日の福島原発事故後、東京電力の記者会見に連日出席して、事故を過小評価しようとする東電や政府の幹部らを質してきた。弁護士と記者、両方の経験を持つ彼は、汚染水の海上放出や低線量被爆など、市民生活に直結する問題について厳しく情報開示を迫った。 そんな日隅が身体の異常を覚えたのは、震災から2ヶ月経った2011年5月末のこと。医師による診断の結果、胆嚢にできた悪性腫瘍が大腸に転移した末期がんの状態で、余命半年であることを告げられた。 運命を悟った日隅は決意する。東電記者会見を通して見えてきた、この国の有りようを世に問い、社会に問題提起してゆこうと。弁護士と記者の経験を持つ自分にだからこそ出来る「ニッポンの総括」をしようと。 余命告知後も、日隅は体調の許す限り東電記者会見に出席し続けた。精力的に講演活動などもこなした。そして余命宣告の半年を過ぎた頃に『検証・福島原発事故記者会見』『主権者は誰か』といった著書を次々に発表してゆく。 番組は、そんな日隅一雄に密着した記録である。時に弁護士バッヂをつけ、時にペンを持って活動する彼の日々を追った。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

東電OL殺人事件〜15年目の取材ノート〜

"東電OL殺害事件"の犯人として逮捕され、無期懲役の判決を受けたネパール人、ゴビンダ・プラサド・マイナリさんに、ようやく再審の扉が開かれた。 「彼は犯人ではないのではないか・・・」逮捕直後の報道に感じた違和感から、取材は始まった。法廷に通い、ほとんどの公判を傍聴し、ネパールに飛んで関係者を捜し、家族に会い、一審判決の4ヶ月前には"ネパール人はOLを殺したか?"という特集を放送した。 2000年4月の一審判決は「無罪」。しかし、帰国させると控訴審が困難になるという理由から、ゴビンダさんは釈放されなかった。そして二審の判決は、一転して「無期懲役」だった。「神さま、やってない!神さま、助けてください!」ゴビンダさんは日本語で叫んだ。 番組では、当時の取材ノートを軸に、日本の警察・検察のあり方や、裁判に翻弄された家族が再審を勝ち取るまでの苦悩を追う。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

真理は笑いの中に〜人気舞台に秘められた沖縄の本音〜

本土復帰40年をむかえた沖縄。しかしそこに祝賀ムードはなく、今もなお解放されない米軍基地の重圧に対する抗議の声が島を包んでいる。その沖縄に、心の奥底にある理不尽さへの怒りを、「笑い」の舞台に変える集団がいる。舞台の名は「お笑い米軍基地」。 苦しみをあえて「笑い」のネタにするのは、脚本・演出を手がける、地元沖縄のお笑い芸人・小波津正光さん。きっかけは、8年前の夏に起きた米海兵隊ヘリの墜落事故だった。本土と沖縄での報道の扱いの大きな違い、「基地問題など他人事」という考えの東京の若者たち・・・。さまざまな意識のギャップへの疑問は、いつしか「伝える」エネルギーになっていた。彼らの舞台で展開されるのは、徹底した"権力"側の風刺とウチナンチュの本音だ。 観客が目の当たりにする、自分たちの日常や、矛盾への疑問に、いつしか"共感の笑い"が広がり、舞台は大きく成長してきた。そこには、苦難を乗り越えようとする民衆を後押しし、その代弁者でもあった、かつての沖縄の芸人に通じる姿があった。それは、過去も現在も、常に「沖縄の今」がネタになる悲しい現実でもある。 恒例の新作公演に向けた稽古が始まった。今年も小波津さんは、変わらず鈍感な国に突っ込み続ける。笑いの中にこそ、本質が、真理がみえてくる。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

介護を語る講談 〜女流講釈師・田辺鶴瑛の日々〜

独自の『介護講談』を行う女流講釈師・田辺鶴瑛さん。介護現場にありがちな矛盾や制度の不備、そして自らの介護体験をコミカルに語り、全国から声がかかる人気の講釈師だ。 鶴瑛さんは昭和30年、函館生まれ。大学在学中に実母が寝たきりとなり、介護の日々が続いた。その母が亡くなり結婚。しかし今度は姑が倒れ、再び介護の日々。「私のようにいやいや介護をしながら辛い思いを抱え込んでいる人がたくさんいる。だったら一緒に笑い飛ばしちゃえ!」と飛び込んだのが、昭和を代表する講釈師、田辺一鶴の門。これが講釈師・田辺鶴瑛誕生のきっかけとなった。 鶴瑛さんのひとり娘も講釈師として修行中の中、今度は舅(しゅうと)を自宅で介護した。そして、鶴瑛さんは新たなる試みを始めた。その一方で、介護の日々は更に続く。隣に住む叔母が認知症になり病院に入院。病院での日々に疑問を感じた鶴瑛さんは・・・。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

「うん、ある」と言ってみるか 〜ニナガワ版「トロイアの女たち」、あるいはユダヤとアラブに日本人が関わることについて〜

2012年、日本を代表する舞台演出家・蜷川幸雄さんが、イスラエルで「トロイアの女たち」を上演した。戦争の悲惨を描いたギリシャ悲劇の古典を、ユダヤ人、アラブ人、そして日本人の役者が、それぞれの言語で演じるという野心的なプロジェクトである。 そこには、複数のメッセージが仕込まれている。だが、日常的に紛争が続いているイスラエル/パレスチナの地で、よそ者、日本人の「文化的な試み」はどこまで響くのだろうか。そして、イスラエル/パレスチナに、"よそ者"の日本人が関わることは、どれくらい意味があるのだろうか。 "よそ者"である取材者が、イスラエルの入植者、入植地を監視するパレスチナNGO、ユダヤ人の「活動家」、役者たち、そして蜷川さんに問い、答えを探す。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

いま"琉球人"として 〜金城実・レジスタンスの証〜

2012年夏。彫刻家・金城実が、新たな作品に向かい始めた。その背中を押していたのは、明らかに変わった沖縄を包む"ある空気"だった。 沖縄にとって、何度10万人が集まって抗議の声を上げても無視し続ける"この国"とは何なのか?"この国"にとって沖縄とは何なのか?オスプレイ、辺野古、主権回復の日・・・。これでもかこれでもかと襲いかかる「国の論理」の前に、起きているのは「琉球」回帰の流れだ。 本土復帰から40年以上が経って、さらに明確になった、"この国"と沖縄の深い溝。本作は、金城実とその仲間たちの抵抗の記録である。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

68年後も終わらぬ"戦争"〜沖縄と、福島と〜

戦後半世紀以上をはるかに過ぎて、足の裏に激痛が走るようになり、歩くのも困難になった女性。うつに悩み、薬を欠かせないでいる女性・・・。 沖縄戦を体験し、「晩発性PTSD」を発症した人たちがいる。調査をした医師によれば、沖縄戦体験者の4割がPTSDを発症するなど、深刻な心の傷を抱えている。 理由は、沖縄に集中する米軍基地。それによって発生する米軍機の墜落、騒音、米兵の事件、オスプレイの強行配備・・・。沖縄戦を体験した人々は「今も戦争が続いているように思う」と訴える。 そして、そこに「故郷の痛み」を重ね合わせる人がいる。3・11のその時、福島第一原発で働いていた男性。親族を亡くし仕事も失い、今、沖縄に避難している。「負担を集中させられる構図」が、沖縄と福島では共通していると話す。 沖縄と福島と。基地と原発と・・・。沖縄戦から68年のこの夏、この2つの問題を普段「見て見ぬふり」をしていないか自分に問いながら、考える。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

戦没画学生の"命の証"〜劣化する作品の修復にかける思い〜

「あと5分、あと10分この絵を描き続けていたい。生きて帰ってきたら必ずこの絵の続きを描くから」。日高安典さんはモデルの恋人にこう言い残して出征し、ルソン島で戦死した。27歳だった。 長野県上田市の「無言館」には、戦没画学生の絵画約700点が展示されている。戦後68年が過ぎ、作品の傷みが年々激しくなってきた。日高さんの弟の芳典さん(92)をはじめ、高齢化した遺族は、自分たちが亡くなった後も作品が守られることを願っている。入館者が減って財務状況が厳しいなか、館主の窪島誠一郎さん(71)はこれ以上の作品の劣化を食い止めようと、絵の修復だけに特化した「絵繕い基金」を設立した。 修復家の山領まりさん(78)にとって、「裸婦」を描いた日高さんは自分の兄や姉と同世代にあたる。「戦後、幸福にも教育を受けるチャンスを得た私が、兄や姉の役に立つ時がきた」と話す。 戦没画学生が遺した"命の証"にかける、それぞれの思いを取材した。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

"態変"と加世子さんの左側

「健常者」のみなさん、身体障がい者の身体をじっと見つめたことはありますか?じろじろ見てはいけない、そう思っていますか?「健常者」では決してできない身体表現を追求してきたパフォーマンス集団「劇団態変」は、身体障がい者の身体を凝視することを観客に強いる。そして凝視しているはずの観客も、舞台の上から彼らに凝視されている。視座の逆転。価値観のシフト。大阪を拠点に、世界でも高い評価を受けてきたこの集団が10数年ぶりに東京で公演を打った。そこには東京で募集した"一般の"障がい者も参加。うち1人の女性は右側が「健常者」、左側が「障がい者」という身体を持っていた。嫌悪してきた左側を再発見する過程で劇団態変に出くわした彼女は、そこで自らの身体を今一度、見つめることになる。そんな「態変」の舞台から放たれる振動と、ひとつの体に"2種類"の体が同居する女性の言葉が、「健常」に慣れきった世の中にどう刺さるのか?

-

- 再生時間

- :24分

-

-

ビルマから来た少女

2016年4月、東京・日比谷公園でミャンマーの「水かけ祭り」が開催され、そこにテーテーイスェさんが姿を見せた。祭りは軍事政権と闘い民主化運動に取り組んできた在日ミャンマー人たちが毎年続けている。テーテーさんが祖国を離れたのは1991年。民主化運動に関わる家族の身に危険が迫り、両親、3人の兄たちと一家6人で難民認定を求めて日本に逃れた。以来、いつの日か祖国に戻る日を夢見ながらもミャンマー情勢は好転しないまま、軍事政権によって僧侶や市民は弾圧され、多くの血と涙が流れた。番組は「学校に通いたいのに、通えない女の子がいる」と知り、1994年にテーテーさんと出会った。学校代わりに通っていた塾で勉強する様子、夜間中学への編入相談、初めての登校、都立高校入学と専門学校への進学、難民としての不認定、在留特別許可、そして社会人となり結婚。カメラは祖国民主化への期待と失望が交錯するなかで、日本の社会に根ざし、懸命に生きる彼女の姿を追った。祖国の地を踏む日が、もう手の届くところまで近づいた今、テーテーさんは何を思うのか。22年間の取材をたどる。

-

- 再生時間

- :24分

-

-

言論のちから 民主主義のかたち 〜ヒトラーを生まないために〜

アメリカ大統領選挙で何が起きたのか?ドナルド・トランプ氏勝利という衝撃の結果に、「言論NPO」代表の工藤泰志氏は「民主主義の危機」を本気で心配していた。「"強い民主主義"をつくるためには"市民が強く"ならなければいけない」というのが工藤氏の持論。この信念のもと、彼は15年前に「言論NPO」という非営利団体を立ち上げ、活動してきた。民間レベルの言論外交、国政選挙時のマニフェスト評価や歴代政権の実績評価、世界20カ国のシンクタンクとの交流。「民主主義のプラットホームを作りたい。そのための言論空間を提供したい」という思いを胸に、加藤紘一、小林陽太郎といった政財界人に背中を押され、突っ走ってきた15年だった。しかしここにきて、世界の民主主義が揺れている。ポピュリズムの台頭、知識層の無力化。トランプ氏の勝利は、まさに工藤氏が心配した民主主義の危機の表れ。「このままでは、いつかヒトラーがうまれる」と警告する工藤氏に密着し、民主主義の今後について考える。

-

- 再生時間

- :23分

-

-

SEALDs 919以降の"それから"

安保関連法が成立した2015年の夏以降、自由と民主主義のための学生緊急行動"SEALDs"は、地道に淡々と行動し続けていた。民主主義、憲法について、学び考え続けること。1人の市民が声をあげることから始まる選挙を作ること。私たちの日常と政治はつながっていると、気づく場、議論できる場を作ること。そんな彼らと出会った学者、法律家、市民、政治家が、その動きに呼応し、行動しているという。彼らもまた、「ひとりひとりの個人」として。

-

- 再生時間

- :24分

-

報道の魂の動画が配信されているサービス

ちょっと待った!違法サイトは危険もある?

pandoraやdailymotion、アニチューブなどの違法動画サイトにある

動画の視聴ダウンロードはウィルス感染のリスクがある大変危険な行為です!

無料でみれるからと、違法サイトに手を出す前に、

安心安全で動画視聴できる動画配信サービスを検討してみてください!

無料期間のある動画配信サービスなら、無料で動画を視聴できますよ!

報道の魂と合わせてよく観られている人気の動画配信作品

-

「怪しい伝説」ディスカバリーチャンネルドキュメンタリー

「怪しい伝説」ディスカバリーチャンネルドキュメンタリー -

Nスペ 新・映像の世紀Nスペ シリーズドキュメンタリー

Nスペ 新・映像の世紀Nスペ シリーズドキュメンタリー世界各地の記録映像から人間の歴史をたどるドキュメンタリーの新シリーズ ムービーカメラの発明から100年余り。世界のアーカイブスから新たに発掘した映像を最新のデジタル技術で修復し、歴史の深層に切り込んでいく。ナレーションは山田孝之。 長い悲劇の始まりとなった第1次世界大戦、米資本主義の誕生、ヒトラーと第2次世界大戦、米ソによる冷戦、世界中で若者たちの反乱が起こった1960年代、誰もが撮影者となり発信者となった21世紀。蓄積された映像と共に、100年の時を追体験する。

-

浦沢直樹の漫勉ドキュメンタリー

浦沢直樹の漫勉ドキュメンタリー漫画家たちの仕事場に密着し、日本の漫画家のペン先を世界に届ける。それが「漫勉」。 作家ごとに違う作風や表現手法をありありと捉えたプロのペン先の動きを収めた映像は見応え満点。浦沢直樹との語り合いで明らかになる、漫画に対する考え方も興味深い。 「20世紀少年」「MONSTER」の浦沢直樹が同じ漫画家という立場から、人気作を生み出す漫画家の創作の秘密に切り込む。それぞれが生み出した独自の手法の話や漫画家同士だからこそ分かり合える仕事の辛さなど、その人となりにまで迫る。

-

シリーズ 深読み読書会ドキュメンタリー

シリーズ 深読み読書会ドキュメンタリーシルクロードブームの先駆けとなった壮大な歴史ロマン、井上靖「敦煌」。裸の女、西夏文字、砂漠の戦闘、そして洞窟…隠されたさまざまな意味を文学探偵たちが深読みする。

-

ボウリング・フォー・コロンバインドキュメンタリー

ボウリング・フォー・コロンバインドキュメンタリーマイケル・ムーア監督がアメリカ銃社会に鋭く切り込んだドキュメンタリー 全米ライフル協会会長にアポなし取材を敢行するなど、命を張って製作した渾身の作品。カンヌ国際映画祭では「55周年記念特別賞」を新設してその功績を称えた。 1999年4月20日、コロラド州。朝からボウリングに興じたふたりの少年は、その後高校に向かい銃を乱射。計13人を射殺して自殺した。なぜアメリカはこれほど銃犯罪が多いのか、ムーア監督はその疑問を解消すべく決死の突撃取材に乗り出していく。

-

ほんとにあった!呪いのビデオ1ドキュメンタリー

ほんとにあった!呪いのビデオ1ドキュメンタリー一般投稿から選りすぐった心霊エピソードと恐怖映像の数々を紹介するオムニバス 全国から続々と寄せられた一般投稿の心霊映像を紹介する。「ほん呪」製作委員会が選りすぐった心霊エピソードと恐怖映像。 【収録内容】都内で有名な心霊スポット千駄ヶ谷トンネルに取材班が潜入する「千駄ヶ谷トンネル」(#1)、誰もいないはずの方向から女性の声が聞こえる「謎の声」(#2)、害虫駆除のため屋根裏に設置したカメラに謎の物体が映っている「害虫駆除」(#3)ほか。

-

世界入りにくい居酒屋ドキュメンタリー

世界入りにくい居酒屋ドキュメンタリー愉快な酔っぱらいが続々登場!世界各国の地元の人間しか知らないディープな名店を紹介 世界各国にある、「入りにくい雰囲気だけど名店のような気がする」店に足を踏み入れる異色ドキュメンタリー。酒とグルメはもちろん、キャラの濃い店主や客の姿にも注目。 世界の有名観光地にある「入りにくい居酒屋No.1」を徹底調査。入りにくいオーラを放つ良さそうな店に踏み込み、地元ならではの美食や美酒を楽しみ、さらに店の雰囲気も堪能。変わった店主や酔っぱらった客からもその土地独特の文化が見えてくる。

-

岩合光昭の世界ネコ歩きドキュメンタリー

岩合光昭の世界ネコ歩きドキュメンタリーネコも楽しめるネコ番組!?動物写真家・岩合光昭がネコ目線で世界のネコを撮影 目の高さをネコに合わせ、ネコの動きや声、周囲の音なども大切にしながら撮影。世界遺産や夕日など、美しい風景の中で自然な表情を見せるネコの姿は癒やし度満点。 「ネコは人間とともに世界に広まった。だからその土地のネコはその土地の人間に似る!」というセオリーの下、岩合光昭がヨーロッパやアジアのネコを撮影。その土地の雰囲気をまとったネコたちが、あくびをしたり、お腹を見せたり、気ままな姿を見せてくれる。

-

イグジット・スルー・ザ・ギフトショップドキュメンタリー

イグジット・スルー・ザ・ギフトショップドキュメンタリー覆面ストリートアーティスト・バンクシーが初監督を務めたドキュメンタリー アート業界の真実をユニークな切り口で描き、第83回アカデミー長編ドキュメンタリー賞にノミネートされた話題作。スペース・インベーダーら、アーティストが多数出演。 ストリートアートに関するドキュメンタリーを制作していたティエリー・グエッタは、幸運にもバンクシーの取材に成功する。だがティエリーに映像の才能がないと気付いたバンクシーはカメラを奪い、逆にティエリーのドキュメンタリーを自ら監督し始める。

-

ダーウィンが来た!ドキュメンタリー

ダーウィンが来た!ドキュメンタリー地球上のあらゆる生物をフィーチャーした家族向け自然番組 ハイスピードカメラや生物の体に装着するカメラが捉えた映像、同一地点で1年間観測した映像などは、大人が見ても驚かされる。よく知る生物から不思議な生物まで網羅する。 毎回ひとつの生物をピックアップ。よく知っている生物だと思っていても、私たちが知らない生態などを迫力と美しさにこだわって観察。生命の誕生を捉えることも多く、ほほ笑ましい。語り掛けるようなナレーションなので、親しみを持って見ることができる。

※配信されている作品は、サービス各社の状況によって配信スケジュールが変更される場合がございますので詳しくは、動画配信サービス各社のサイトにてご確認ください。

動画を観るならDMM TV

動画を観るならDMM TV

,q=90,f=webp:auto/img/etc/0000_still_blur.jpg)

,q=90,f=webp:auto/img/etc/0000_still_blur.jpg)

,q=90,f=webp:auto/img/etc/0000_still_blur.jpg)